Ada satu pengguna sosial media yang menuliskan bagaimana ia mencintai sejarah Inggris. Dikeroyok tentunya, karena sejarah Inggris penuh dengan luka. Saya pun bertanya, bagian sejarah yang mana yang disukai sambil menuliskan genosida di Irlandia yang dilakukan oleh Inggris. Akibat genosida itu, jutaan orang Irlandia mati kelaparan dan banyak yang harus meninggalkan Irlandia untuk bermigrasi.

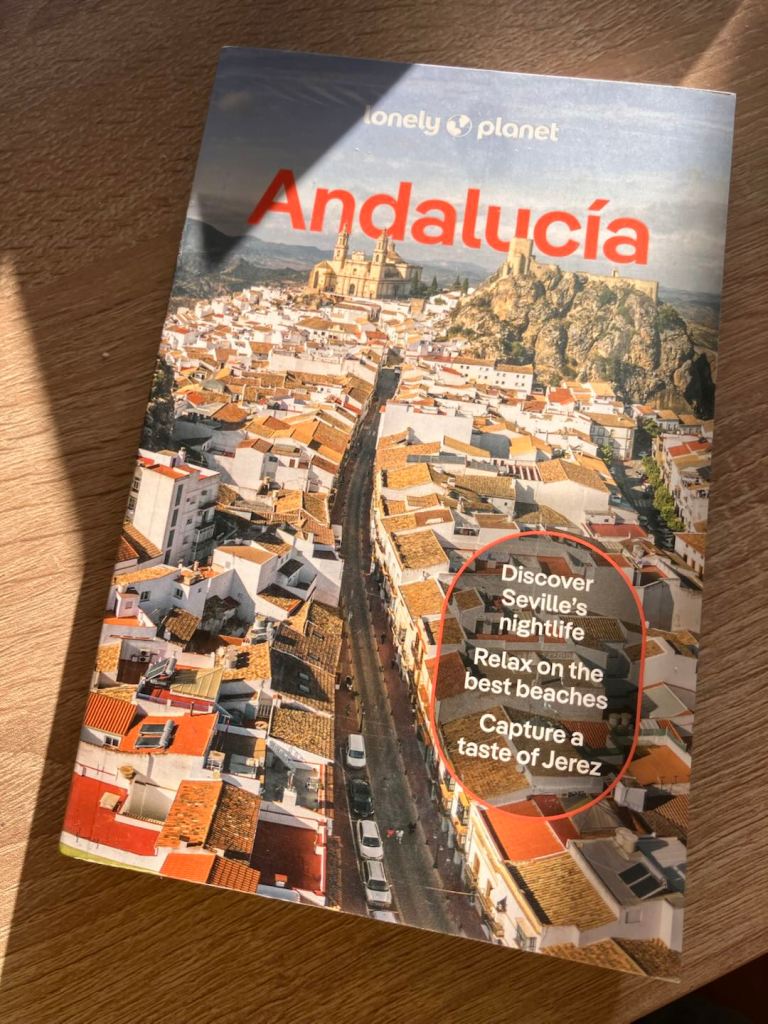

Sampai sekarang dampak genosida ini masih bisa dilihat di Irlandia. Ada desa-desa yang ditinggalkan penduduknya karena Potato Famine dan sisa-sisa kerangka rumah seperti foto di bawah ini masih cukup banyak.

Irish Hunger Memorial, Battery Park, NYC

Eh tiba-tiba, ada diaspora nyamber ngata-ngatain orang Irlandia dan menggeret suku asli Amerika. Tak lupa dia ikutkan maki-makian seperti setan dan babi. Kemudian, ia mengatakan orang Irlandia menderita, tapi bikin penduduk asli di Amerika menderita. Yang nulis, diaspora Indonesia di Inggris.

Dari komentar ini, saya sudah bisa membaca sentimen negatif dan rasis terhadap orang Irlandia. Saya yang waras pun berbagi informais tentang sejarah kedekatan orang Irlandia dengan masyarakat Choctaw. Eh lha kok malah gantian saya yang diumpat:

“Halah udahlah sejarah bangsa sendiri aja lue gak tahu, gak usah sok-sokan ngomong sejarah orang, hanya karena suami lu bule Irish. Gw benci orang Irish”.

Tulisan ini sudah dirapikan, karena aslinya berantakan tanpa tanda baca.

Gak pakai babibu sampah-sampah model gini saya blok aja. Saya gak mau berinteraksi dengan diaspora model rasis dan penuh kebencian seperti ini. Udah gak ketolong juga jadi manusia, karena profilnya sangat anti imigran. Padahal, dia sendiri adalah imigran. Gaya menulis dia juga menunjukkan keterbatasan pengetahuan dasar menulis, karena tak kenal tanda baca. Jadi ya kalau paragraf saja tak diuraikan dengan tanda baca yang tepat, gimana bisa mengurai sejarah masa lalu yang kelam?

Label untuk pelaku kawin campur

Mari kita membahas asumsi bahwa saya, perempuan yang juga pelaku kawin campur, hanya tahu sejarah Irlandia karena melalui jalur perkawinan dengan orang Irlandia. Pendeknya, saya dianggap tak cukup cerdas untuk tahu sejarah Irlandia. Terus terang saya “gak kaget” karena sebagai pelaku kawin campur seringkali ada asumsi bahwa pelaku kawin campur itu kurang cerdas, kurang berpendidikan, tak punya keterampilan. Makanya sampai muncul label negatif diaspora jalur perkawinan.

Di keseharian, stereotype seperti ini dapat tersirat dari komentar atau pertanyaan basa-basi soal kemampuan bahasa Inggris. “How come your English is so good?”. Atau kemudian pertanyaan ini dikaitkan dengan lama waktu tinggal di Irlandia: “How long have you been in Ireland, your English is good?”.

Pemikiran-pemikiran ini datangnya tak jauh-jauh dari bias pribadi dan asumsi kalau pelaku kawin campur itu tak memiliki kemampuan mengedukasi diri sendiri. Entah itu belajar bahasa, atau bahkan baca sejarah sebuah negara.

Di blog ini, saya juga pernah bercerita bagaimana asumsi seperti ini juga bisa datang dari bapak-bapak pelaku kawin campur. Saya pernah nekat duduk di ruang tamu dengan para bapak-bapak berdiskusi tentang politik Indonesia dan membahas Papua. Sementara, ibu-ibu lebih memilih ngobrol di dapur dengan bahasa Indonesia.

Kala itu saya mendapatkan komentar “You are a very unusual woman”. Tak cukup sekali, di lain kesempatan saya bertemu lagi dan dia berkomentar “Ah I forgot that you are not like the rest of them“. Them di sini maksudnya para ibu-ibu yang lagi ngerumpi di dapur dan melepas rindu berbicara bahasa Indonesia.

Penutup

Saya tidak menampik bahwa pasangan bisa mempengaruhi cara kita berpikir dan pengetahuan yang kita serap. Ambil contoh yang paling tragis, diaspora Indonesia yang jadi anti imigran. Mereka lupa warna kulit dan identitas diri sebagai imigran. Tak jarang pola pikir ini muncul karena dipengaruhi pasangannya yang juga anti imigran (serta keengganan untuk edukasi diri sendiri). Agak ironis.

Di kasus di atas, komentar ini bisa jadi muncul karena si penulis hanya tahu sejarah negara tempat dia tinggal karena suaminya yang bercerita. Mungkin, bagi dia, pengetahuan tentang negara pasangan itu diwariskan melalui tali perkawinan, bukan dari baca buku, nonton dokumenter, atau mengulik Microsoft Encarta.

Tahun udah 2026, masih saja ada generalisasi model begini. Perempuan gak perlu nungguin laki-laki untuk cerita kok untuk tahu, kami para perempuan bisa baca buku-buku sejarah dan menurunkan informasinya pada generasi selanjutnya.

xoxo,

Tjetje